Histoire

Depuis sa fondation au XIIème siècle par des moines de l’Ordre de Chalais, l’histoire de l’Abbaye de Boscodon a été mouvementée. Petite rétrospective rapide, en attendant votre visite, guidée ou non.

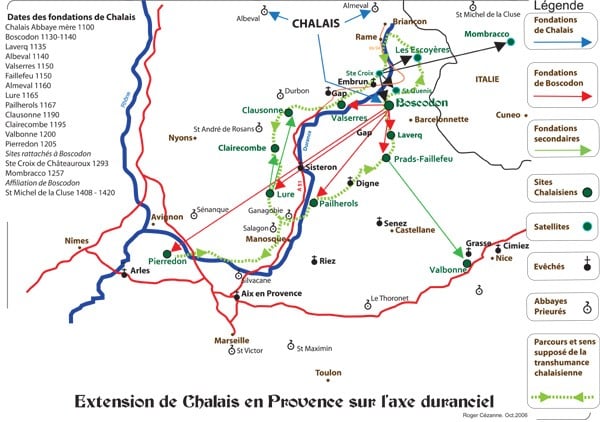

La période Chalaisienne (1132-1400)

Pierre et Guillaume de Montmirail, après avoir accepté la présence d’un groupe de moines sur leurs terres à Boscodon, vont leur donner la totalité de leurs biens, par un acte daté de 1132. Ils complèteront cet acte en 1142, lors de la venue des moines de Chalais.

Guigues de Revel, guide spirituel de ces moines, entreprend la construction d’une abbaye, qui s’achèvera en 1170, date à laquelle ont à peine commencé les constructions de Notre Dame de Paris et de la cathédrale d’Embrun.

Sous l’actuelle chapelle Saint Firmin subsiste la primitive chapelle Saint Marcellin, construite bien avant 1132.

L’ordre de Chalais, après deux siècles de relative sérénité, connaît une période difficile. L’abbaye, qui entretemps est devenue chef d’ordre, est attaquée par les bandes de « routiers » en 1365, puis par Raymond de Turenne en 1392 (guerre du comtat Venaissin contre le pape d’Avignon). Les abbayes « filles » rejoignent d’autres congrégations. L’ordre de Chalais disparaît. Il sera oublié pendant près de 6 siècles.

Ecoutez Sœur Marie Jeanne raconter l’histoire de l’abbaye :

L’abbaye devient Bénédictine (1400-1600)

Une nouvelle calamité s’abat sur l’abbaye en ce début de XVème siècle : une coulée de boue vient anéantir ce qui restait des bâtiments. Heureusement l’abbatiale tient… L’Abbé Jean de Polignac demande de l’aide à Rome et s’allie (1396) à la grande abbaye Saint Michel de la Cluse en Piémont. C’est sans compter sur l’hostilité de l’archevêque d’Embrun qui fera tout pour faire annuler cet accord (1431). Une fois de plus Boscodon se trouve seule pour faire face aux problèmes de recrutement et de voisinage.

Pierre de Saint Aignant mais surtout Claude d’Arces (1461-1518) et les abbés de l’Ile Barbe réussiront à reconstruire l’Abbaye. Les bâtiments monastiques sont restaurés, une chapelle est construite à côté de l’abbatiale pour ces abbés qui ne sont pas toujours là et qui résident lors de leur présence dans le logis abbatial construit en dessous de l’abbaye.

Claude d’Arces (1461-1518) règlera les problèmes locaux : Chadenas avec l’archevêque, l’accès à Naton avec les habitants des Crottes, et les pâturages de Morgon avec Pontis.

Les offices sont créés en 1492 et, suite au concordat de Milan, l’abbaye passe en commende en 1526. Les premières années de commende sont catastrophiques ; les abbés, nommés par le roi, Italiens pour la plupart, se désintéressent de Boscodon qui meurt doucement… et l’Abbaye va de nouveau être détruite pendant les Guerres de Religion. L’arrivée d’Abel de Sautereau va changer la donne.

Les grandes familles commendataires et le renouveau de l’abbaye (1600-1770)

Les Sautereau :

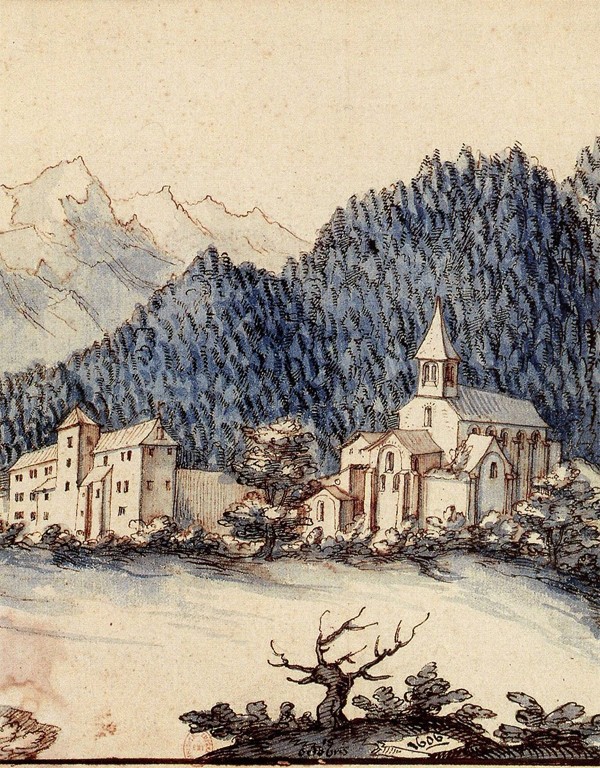

Issu d’une famille noble – son frère est juge royal à Grenoble – Abel de Sautereau est docteur en droit canon et prieur de Moirans. Son ambition est grande : Boscodon va lui donner l’occasion de la réaliser. Dès 1600, il reprend en main la destinée de cette dernière. Il embellit la maison de l’Abbé; réorganise les abords, en particulier les vergers en dessous de l’abbaye, mais surtout il réorganise la vie religieuse et l’abbatiale selon les préceptes du concile de Trente. L’abbatiale transformée est consacrée en 1625, la règle réécrite en 1621.

Soucieux du passé, il transforme la chapelle St Marcellin en crypte et regroupe les ossements retrouvés lors des travaux dans un autel ossuaire. C’est probablement lui qui aplanit le cloître.

Il se fera représenter un compas à la main (signe des bâtisseurs) et avec l’habit blanc des réformateurs. Il va même jusqu’à modifier les armoiries de sa famille en remplaçant les éperviers (signe de guerre) par des colombes (signe de paix).

Il transmettra sa charge à son petit-neveu François (âgé de 9 ans !), en 1639 qui la transmettra à son tour à son petit-neveu Michel en 1680. Ce dernier meurt en 1712 : c’est donc sur plus d’un siècle que cette famille a dirigé Boscodon. Entre temps, en 1692, l’Abbaye sera de nouveau détruite, cette fois par le comte Amédée de Savoie en guerre contre le roi de France.

Après Sautereau :

Amédée Lafont de Savines reprend l’abbaye. Bon gestionnaire et procédurier, il intente procès sur procès aux Sautereaux pour des travaux non réalisés par ces derniers. Antoine Joseph d’Amat de Volx (Abbé de 1760 à 1771) et Jean Gabriel d’Agay (abbé de 1771 à 1779) lui succèdent et s’occupent particulièrement de la gestion du domaine.

L’Abbaye est riche, trop riche pour ne pas en profiter, se dit Pierre de Leyssin, archevêque d’Embrun. Louis XV et « la commission des réguliers » vont lui donner l’occasion fin 1779 de renvoyer les quelques moines et s’approprier les biens, en particulier le bois. Il met en place un fermier général et intendant dans les bâtiments monastiques. Ces derniers abattent le cloitre et l’aile des officiers afin d’éviter tout retour des moines. L’abbatiale est transformée en hangar pour stocker le bois; les coupes seront drastiques.

Occupation paysanne : la vie rurale

Le 4 avril 1791, Boscodon est vendu comme bien national.

Sous la Révolution, la forêt devient domaniale, et les bâtiments échoient à Joseph Berthe et Jean Joseph Albrand, anciens employés de l’archevêque et résidant à Boscodon. De successions en successions, la vie s’organise et les bâtiments se transforment, se divisent. Boscodon devient un hameau rural où il est de plus en plus difficile de vivre. Certains choisissent l’exil pendant que d’autres s’accrochent à cette montagne.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Boscodon est un haut lieu de la Résistance. La guerre terminée, la vie de Boscodon deviendra celle de tous les hameaux isolés de montagne, avec l’abandon progressif des lieux. Quelques familles restent pourtant encore.

C’est ce hameau que visite le Dr.Marc Terrel en 1969, lui qui recherche ce qui subsiste de cet ordre de Chalais qu’il vient de découvrir en restaurant l’église de son village : Valbonne. Il reviendra à Boscodon au début de l’année 1972 avec Amans Aussibal et Sœur Jeanne Marie : alors commence une autre histoire…

L’Union des Amis des Sites Chalaisiens

L’UNASIC est portée par des passionnés d’histoire désireux de créer une dynamique collective autour des sites chalaisiens. Leur ambition ? Fédérer les énergies, partager les savoirs, construire ensemble des projets et mettre en lumière un patrimoine encore méconnu.

Cette volonté s’est affirmée avec force lors de l’assemblée générale d’octobre 2024, marquant le passage du statut d’association à celui de fédération, engageant chaque site à porter pleinement l’œuvre commune.

Parmi les premiers projets à rassembler les membres : la création d’itinéraires de randonnée reliant les différents sites, et la mise en valeur d’un précieux fonds d’archives. Si les « chemins chalaisiens » restent le grand chantier emblématique de l’UNASIC, d’autres initiatives viennent enrichir cette dynamique, comme l’organisation de visites et de découvertes de sites.

Toutes ces actions seront relayées par différents partenaires, dont la Société d’Études des Hautes-Alpes, contribuant à faire rayonner l’histoire chalaisienne bien au-delà des territoires sur lesquels elle s’est déroulée.

Génèse de l’UNASIC

Dès 1972, le Dr Marc TERREL, de Valbonne, et le Père Amans AUSSIBAL, de Chalais, les grands découvreurs de l’ordre disparu de Chalais rêvaient d’une grande fédération qui rassemblerait l’ensemble des sites chalaisiens. C’est finalement Sr JEANNE-MARIE, de Boscodon, qui l’a l’initiée, à l’occasion d’un déplacement à VALBONNE en compagnie d’Alain RENAULD. Alain sera le président fondateur de la nouvelle association et la première AG se tiendra à CHALAIS le 19 avril 2008 en présence des représentants de la plupart des sites. Depuis, d’autres réunions auront lieu sur l’un ou l’autre de ces sites : Valserres, Clausonne, Clairecombe, Laverq, Ste Croix de Châteauroux, Montbracco…

L’association a son siège à l’Abbaye de Boscodon.